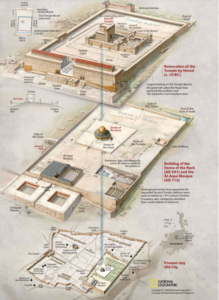

El edificio más importante de Jerusalén en tiempos de Jesús era su templo. El edificio, resultado de la ampliación llevada a cabo por Herodes, estaba construido sobre una superficie elevada de planta aproximadamente rectangular, de más de quinientos metros de larga y una anchura cercana a los trescientos.

Esa gran explanada a cielo abierto estaba rodeada por un pórtico de columnas. Tiene una superficie de unos 144.000 metros cuadrados. Ese primer gran espacio rodeado de columnas es lo que se denomina «atrio de los gentiles» porque su acceso estaba abierto a todos, también a los no judíos.

En medio de la explanada había una segunda zona, algo más elevada, delimitada por una valla y con advertencias de que cualquier no judío que entrase en ese recinto se exponía a un peligro mortal. Hasta el día de hoy ha llegado una de esas lápidas, escrita en griego, que dice así: «Ningún extranjero entrará dentro de la balaustrada del templo o del recinto. Y cualquiera que sea sorprendido, será responsable de la muerte que en consecuencia le sobrevendrá». Esa segunda zona consistía en otro patio porticado al que se entraba a través de la «Puerta Hermosa». Su acceso estaba reservado a los hombres y las mujeres israelitas que acudían allí a orar, pedir la bendición a los sacerdotes o depositar limosnas.

En su interior, otra gran puerta daba acceso a un tercer espacio al que sólo podían entrar los varones que iban a presentar ofrendas o sacrificios. Allí estaba el altar, que era una plataforma alta con cuernos en las esquinas, en la que siempre había fuego encendido. A la zona del altar sólo podían acceder, mediante una rampa, los sacerdotes. En sus alrededores estaban las mesas para descuartizar las víctimas y un gran recipiente de bronce con agua para las purificaciones.

En el interior de ese tercer atrio donde se ofrecían los sacrificios se podía ver majestuosa la fachada del santuario, cuadrada, de unos 60 metros de anchura por otros tantos de altura. En su interior, había un vestíbulo muy ancho y poco profundo, el ulam, y desde allí se entraba al santuario (hekal) de planta rectangular y con paredes adornadas con paneles de oro. En ese recinto estaba el candelabro de los siete brazos (menorah), el altar del incienso y la mesa de los panes, todo ello de oro. Una gran cortina, muy rica, separaba esa estancia de la más interior, el Santo de los Santos (debir), de planta cuadrada. En el templo de Salomón era el lugar donde, según los relatos bíblicos, se guardaba el Arca de la Alianza. Pero en el templo reconstruido por Herodes estaba totalmente vacía. Allí sólo podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur.

El Templo de Jerusalén era, pues, un gran recinto, en su mayor parte al aire libre, lleno de separaciones entre los sucesivos espacios que lo configuraban: el pórtico exterior que rodeaba el atrio de los gentiles, la valla que delimitaba la zona a la que sólo podían acceder los hombres y mujeres israelitas, el muro que separaba ese espacio del lugar donde sólo accedían los varones con las víctimas a sacrificar, en el que a su vez un recinto algo más elevado en torno al altar estaba reservado a los sacerdotes, y desde donde se accedía sucesivamente, tras el vestíbulo, al santuario y al Santo de los Santos. Esta disposición no es arbitraria, sino que responde a un motivo teológico de fondo, ya que sirve para expresar la santidad de Dios.

Templo de Jerusalén, Alberto Peral, Ministerio de Turismo Israel

El Señor, en el Antiguo Testamento, es el Único Santo, que causa en el hombre admiración y terror, reconocimiento de su majestad y deseo de desaparecer ante su presencia grandiosa. La vida ordinaria del hombre en la tierra se mueve en el ámbito de lo profano, y el paso de un ámbito al otro exige una transformación radical. Puesto que Dios está en el ámbito de lo «santo» para poder relacionarse con él sin daño resulta imprescindible establecer un sistema de separaciones rituales de lo «profano» que limite el acceso a los que deben hacerlo y, además, se han purificado adecuadamente para acercarse sin grave peligro a ese ámbito de santidad.

Por padre Francisco Varo

Templo de Jerusalén, cortesía de National Geographic