El profeta Jeremías nació en Anatot, una pequeña población del reino de Judá, al norte de Jerusalén, en territorio de la tribu de Benjamín. Era de linaje sacerdotal y su actividad profética duró más de cuarenta años. Desarrolló su actividad en Judá, en los tiempos en que el nuevo imperio babilónico comenzaba a constituir una amenaza para los israelitas (años 605 a.C. y siguientes), amenaza que culminó con la caída definitiva de Jerusalén ante las tropas de Nabucodonosor (587 a.C.) y las deportaciones a Babilonia. El profeta fue testigo de excepción de esos acontecimientos y de los que luego vivió la población que permaneció en el territorio de Judá.

El profeta Jeremías (1511) del techo de la Capilla Sixtina

El inicio de su ministerio se sitúa en el año trece del reinado de Josías, esto es, el 627 a.C. En una primera fase, durante el reinado de este rey, se dirige a la casa de Israel, que, aunque su reino (el del norte) ya no existía como tal, permanecía en la añoranza y el recuerdo. Los oráculos que pertenecen a este periodo contienen denuncias de la apostasía y de la corrupción moral de sus conciudadanos, llamadas a la conversión y el anuncio de un severo escarmiento, debido al olvido de Dios por parte del pueblo.

Cinco años después de su vocación, el 622 a.C., el rey Josías inició una importante reforma religiosa con el objetivo de que la vida del reino estuviese regida por la Ley de Dios. Se insistió en que sólo el Señor es Dios, así como en la necesidad de centralizar el culto en el Templo de Jerusalén. Aunque Jeremías debió de conocer esta reforma, en ningún momento del libro se alude a ella de modo explícito.

Cuando murió Josías y, tras el breve reinado de Joacaz, el rey Yoyaquim subió al trono el año 609 a.C. Con él se produjo un cambio de rumbo en la política religiosa del reino, pues el nuevo monarca no secundó las disposiciones reformadoras de Josías. En esa situación, mientras las infidelidades a la Ley de Dios y a la Alianza se multiplicaban, Jeremías estuvo predicando en Jerusalén. Lo más significativo de estos años fue su discurso en el Templo acerca de la corrupción del culto y la prisión que sufrió por ello. Aun así continúa su actividad por medio de su secretario, Baruc. Es ésta una época en la que denuncia con su predicación los grandes pecados del pueblo: el culto externo y falso, la errónea seguridad religiosa, la idolatría y las injusticias sociales.

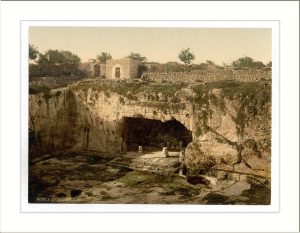

Grotto de Jeremías en Jerusalén, Tierra Santa

Poco después de la muerte de Yoyaquim, Nabucodonosor conquista Jerusalén el año 597 a.C., la somete a vasallaje, lleva cautivo al joven monarca Yoyaquín, que apenas había reinado unos meses, y a otros ciudadanos destacados, y deja en la ciudad santa como rey a Sedecías. Se abre así una nueva etapa en la vida de Jeremías. En esos momentos rechaza con fuerza la posición de los que habían permanecido en Judá, que juzgaban como impíos a los que habían sido deportados mientras afirmaban que ellos mismos eran los que se mantenían fieles. Entretanto, la mayor parte de los habitantes de Jerusalén seguían sin reconocer que cuanto estaba sucediendo era el castigo merecido por sus repetidas infidelidades a la Alianza, y continuaban empeñándose en sacudirse el yugo babilónico apoyándose en sus propias fuerzas o con la ayuda de aliados extranjeros. En cambio, Jeremías les exhortaba insistentemente en que aceptaran la situación y se sometieran, a la vez que urgía a una profunda conversión interior. Su predicación suscitó la enemistad de todos —pueblo, sacerdotes, profetas y reyes— por lo que el profeta fue recluido en prisión hasta que la ciudad cayó por segunda vez en manos de los babilonios el 587 a.C.

Tras la derrota definitiva, la captura de Sedecías y una nueva deportación, Jeremías permanece en Judá, donde Nabucodonosor había nombrado gobernador a Godolías. Poco después, Godolías es asesinado y, en la situación inestable que sigue a su muerte, muchos de los que habían permanecido en Judá huyen a Egipto, forzando a Jeremías a ir con ellos. Ahí terminan las noticias sobre su actividad profética, pasados más de cuarenta años desde que la había comenzado.

El profeta Jeremías profetiza la caída de Jerusalén al rey Sedequías por Joseph Stallaert

Jeremías amaba la tranquilidad en la vida sencilla y corriente, pero se encontró con las fuertes exigencias de la llamada que le había hecho el Señor y la misión que le había encomendado. Desde el primer momento comprobó que su tarea no era fácil y que no tenía buena acogida entre la gente. Experimentó que su actividad se convertía en ocasión de burlas y suscitaba enemistades, que le conducían a dolorosas y difíciles situaciones. Pero permaneció fiel. De alguna forma, las denominadas «confesiones» resumen la personalidad del profeta (Jr 11,18—12,6; 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23 y 20,7-18). En ellas abre su corazón al Señor con sinceridad y confianza, y expresa con fuerza sus problemas y padecimientos. Expone su situación interior, sus dificultades y, a veces, sus desánimos con palabras crudas, aunque siempre da muestras de una fidelidad inquebrantable. En todo momento, por encima de las difíciles circunstancias concretas en las que tuvo que vivir y trabajar, se mantuvo fiel a la misión que el Señor le había confiado.

Por Francisco Varo Pineda, sacerdote